Comprendre l’origine, le rôle et les causes du gonflement des ganglions lymphatiques

Les ganglions sont de petits organes en forme de haricot, répartis dans tout le corps. Mais d’où viennent-ils exactement ? Quel est leur rôle dans notre santé ? Et pourquoi peut-on parfois les sentir, gonflés, douloureux ou enflés sous la peau ? Ce guide vous aide à mieux comprendre l’origine des ganglions, leur implication dans le système immunitaire et les pathologies qu’ils peuvent révéler.

Qu’est-ce qu’un ganglion lymphatique ?

Un ganglion lymphatique est un amas de tissu lymphoïde, situé le long des vaisseaux lymphatiques. Il fait partie du système lymphatique, qui est lui-même un composant essentiel du système immunitaire. Chaque individu possède entre 500 et 700 ganglions, répartis dans différentes régions du corps : cou (ganglions cervicaux), aisselles (ganglions axillaires), abdomen, thorax, aine (ganglions inguinaux)…

Les ganglions lymphatiques sont reliés par des vaisseaux lymphatiques. Ces derniers transportent un liquide appelé lymphe, chargé de globules blancs, notamment les lymphocytes T et B, mais aussi des anticorps, des protéines, des débris cellulaires et parfois des microbes. À travers ce réseau, les ganglions jouent un rôle de filtre, éliminant les agents infectieux, inflammatoires ou tumoraux.

Quelle est la fonction des ganglions dans l’immunité ?

Les ganglions agissent comme de véritables sentinelles. Lorsqu’un antigène (virus, bactérie, ou cellule cancéreuse) est détecté dans la lymphe, il est capté par les macrophages et présenté aux lymphocytes. Ceux-ci s’activent pour déclencher une réaction immunitaire. Ce processus peut entraîner une augmentation du volume du ganglion, parfois douleur, rougeur ou sensibilité à la palpation. Ce phénomène est appelé adénopathie.

On parle alors de ganglion enflammé ou ganglion enflé, généralement bénin et passager, surtout en cas d’infection virale comme une angine, une mononucléose, ou encore une infection ORL.

D’où provient un ganglion gonflé ?

Un ganglion peut gonfler pour plusieurs raisons, qu’elles soient infectieuses, inflammatoires ou tumorales. Le gonflement des ganglions lymphatiques n’est pas une maladie en soi, mais le symptôme d’un déséquilibre ou d’une agression de l’organisme.

Infections (virales, bactériennes ou fongiques)

Les causes les plus fréquentes sont des infections locales ou généralisées. Elles peuvent être bénignes comme le rhume, la grippe, ou l’herpès, mais aussi plus sérieuses comme la tuberculose, la syphilis ou le VIH. Dans ces cas, plusieurs ganglions peuvent être atteints, sur différentes chaînes ganglionnaires (cervicales, axillaires, inguinales).

Maladies inflammatoires

Certaines maladies auto-immunes comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, ou des pathologies du tissu conjonctif peuvent entraîner des ganglions douloureux sans infection sous-jacente.

Tumeurs et cancers

Une tumeur cancéreuse peut provoquer un envahissement ganglionnaire. C’est souvent le cas dans les cancers du sein, de la prostate, du côlon, du poumon, ou les mélanomes cutanés. Les cellules cancéreuses migrent par les vaisseaux lymphatiques et atteignent les ganglions sentinelles, premiers relais sur le trajet de dissémination. La présence de métastases ganglionnaires modifie alors le pronostic de la maladie.

On distingue aussi des cancers du système lymphatique lui-même, comme les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens, ou encore certaines leucémies. Dans ces cas, les ganglions deviennent durs, non douloureux, et persistent au-delà de 4 à 6 semaines.

Comment explorer un ganglion anormal ?

Quand un ganglion reste gonflé, une évaluation clinique s’impose. Le médecin observe sa localisation (cervicale, axillaire, inguinale), sa taille, sa mobilité, sa consistance et son caractère douloureux ou non.

En cas de suspicion de pathologie grave, plusieurs examens complémentaires peuvent être réalisés :

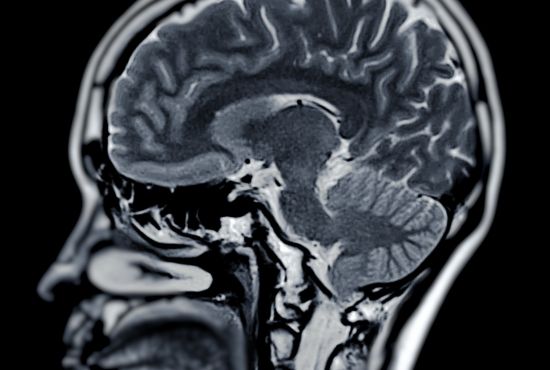

- Échographie, scanner (TDM) ou IRM pour visualiser la structure ganglionnaire et détecter une éventuelle lésion tumorale ;

- Prise de sang pour rechercher des marqueurs infectieux, une prolifération de lymphocytes, une inflammation, ou des signes d’atteinte médullaire ;

- Ponction ganglionnaire ou biopsie (par cytoponction ou exérèse chirurgicale) pour une analyse histologique au microscope, qui permet d’identifier une cause bactérienne, virale, tuberculeuse, ou cancéreuse.

Quel est le lien entre ganglions et cancer ?

Dans un contexte de tumeur primitive, l’examen des ganglions permet d’évaluer la stade de la maladie. On parle d’atteinte ganglionnaire dès que des cellules tumorales sont retrouvées dans un ou plusieurs ganglions. Cette information est essentielle pour établir un pronostic et adapter le traitement.

Ainsi, dans le cancer du sein, le ganglion sentinelle situé dans le creux axillaire est systématiquement analysé pour détecter une éventuelle dissémination métastatique. S’il est atteint, un curage ganglionnaire peut être proposé (ablation des ganglions axillaires).

Les traitements associés à une atteinte ganglionnaire sont souvent plus lourds : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, voire chirurgie. Les effets secondaires varient selon les cas : œdèmes lymphatiques, troubles nerveux, douleurs post-opératoires, ou récidive tumorale.

Peut-on prévenir ou surveiller les anomalies ganglionnaires ?

Il est impossible de prévenir tous les gonflements ganglionnaires, mais certains gestes de prévention aident à limiter les risques :

- Traiter rapidement toute infection locale ou systémique ;

- Se faire vacciner contre certaines maladies virales (grippe, herpès, hépatites) ;

- Adopter une hygiène de vie saine pour renforcer le système immunitaire ;

- Réaliser un suivi médical régulier, surtout en cas d’antécédents de cancer ou d’immunodépression.

Chez les personnes âgées ou immunodéprimées, un ganglion persistant doit toujours être exploré. De même, un gonflement ganglionnaire asymétrique, indolore ou associé à des sueurs nocturnes, une perte de poids, une fièvre inexpliquée ou une splénomégalie (rate gonflée) mérite un avis médical rapide.

À retenir

Les ganglions lymphatiques sont des indicateurs précieux de l’état général de santé. Qu’ils soient le siège d’une infection passagère ou d’une maladie plus grave comme un lymphome ou une métastase, ils doivent être pris au sérieux lorsqu’ils persistent ou présentent des caractéristiques anormales. En cas de doute, seul un examen médical complet, accompagné d’imagerie, d’analyses sanguines et parfois d’une biopsie, peut poser un diagnostic fiable.