Sclérose en plaques : comprendre cette maladie du système nerveux

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire du système nerveux central (SNC), qui comprend le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. Cette pathologie chronique, classée parmi les maladies auto-immunes, est caractérisée par une dégénérescence progressive de la gaine de myéline. Cette gaine, qui entoure les fibres nerveuses, joue un rôle dans la conduction de l’influx nerveux.

La sclérose en plaques touche aujourd’hui environ 120 000 personnes en France, avec près de 6 000 nouveaux cas recensés chaque année. Elle survient généralement entre 20 et 40 ans, et touche deux fois plus de femmes que d’hommes. Première cause de handicap neurologique acquis chez les jeunes adultes, la SEP impacte fortement la qualité de vie des personnes atteintes.

Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ?

Les manifestations de la sclérose en plaques varient considérablement d’un individu à l’autre, en fonction de la localisation des lésions du système nerveux central. Chez certains, la maladie se manifeste par des troubles moteurs, comme une faiblesse musculaire, des difficultés à marcher, une spasticité (raideur des muscles) ou même une paralysie partielle des membres inférieurs. D’autres patients souffrent de troubles sensitifs, comme des fourmillements, des engourdissements, des douleurs ou des sensations de brûlures.

Des troubles visuels peuvent également survenir, notamment une névrite optique, provoquant une perte de la vision ou des douleurs oculaires. La SEP peut aussi entraîner des troubles cognitifs, tels que des pertes de mémoire, des troubles de l’attention, ainsi que des difficultés à planifier ou à organiser. Lorsque le cervelet est atteint, des problèmes d’équilibre, de coordination ou de parole peuvent apparaître. Enfin, les troubles urinaires (incontinence, besoin pressant) et digestifs (constipation) sont fréquents. Ces symptômes, parfois invisibles pour l’entourage, peuvent s’aggraver lors des poussées.

Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve :

- Des troubles moteurs (faiblesse, spasticité, paralysie) ;

- Des troubles sensitifs (fourmillements, engourdissements, douleurs) ;

- Des troubles visuels (névrite optique, baisse de la vision) ;

- Des troubles cognitifs (mémoire, concentration) ;

- Des troubles urinaires et digestifs (incontinence, constipation) ;

- Une fatigue intense persistante.

Comment diagnostiquer cette maladie neurologique ?

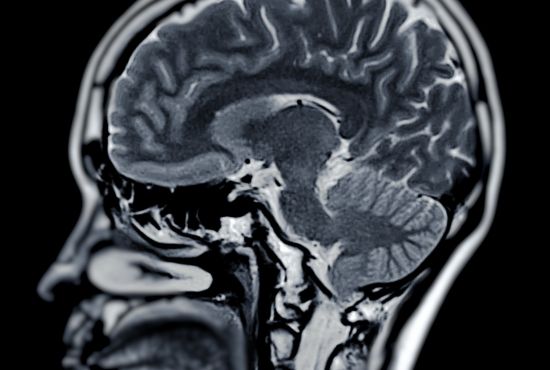

Le diagnostic de la sclérose en plaques repose sur une combinaison d’examens cliniques et d’explorations paracliniques. Il n’existe pas un test unique permettant de confirmer la maladie. L’IRM cérébrale et médullaire est l’examen de référence : elle permet de visualiser les plaques de démyélinisation dans le cerveau, la moelle épinière et le tronc cérébral. Ces lésions sont souvent situées dans la substance blanche.

La ponction lombaire permet, quant à elle, d’analyser le liquide céphalo-rachidien afin d’y détecter la présence de lymphocytes ou de protéines anormales, signes d’une inflammation chronique. Les potentiels évoqués, tests mesurant la vitesse de transmission de l’influx nerveux, peuvent également révéler un ralentissement dû à une lésion neurologique. D’autres examens comme le scanner cérébral, l’analyse du système immunitaire ou des tests génétiques peuvent être utilisés pour écarter d’autres pathologies du système nerveux.

Les principaux examens utilisés sont :

- IRM cérébrale et de la moelle épinière ;

- Ponction lombaire ;

- Potentiels évoqués ;

- Scanner, analyses biologiques, examens immunologiques.

Quelles sont les causes de la sclérose en plaques ?

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune multifactorielle, c’est-à-dire qu’elle résulte d’une interaction entre plusieurs causes. Sur le plan génétique, certains individus sont porteurs de gènes prédisposant à une réponse immunitaire anormale, en particulier ceux liés aux lymphocytes T. Sur le plan environnemental, plusieurs éléments sont suspectés : une exposition insuffisante au soleil (liée à une carence en vitamine D), le tabagisme, certaines infections virales ou bactériennes, ainsi que des perturbateurs immunitaires.

Dans tous les cas, c’est une défaillance du système immunitaire qui entraîne une attaque contre les propres structures nerveuses de l’organisme. Le corps confond la gaine de myéline avec un élément étranger, ce qui déclenche une réaction inflammatoire. Cette inflammation provoque des lésions progressives, souvent irréversibles, des neurones et de leurs prolongements, les axones.

Quelles sont les formes cliniques de la maladie ?

Il existe plusieurs formes de sclérose en plaques :

- Forme rémittente : alternance de poussées aiguës et de rémissions ;

- Forme secondairement progressive : aggravation continue après une période de poussées ;

- Forme primaire progressive : évolution sans poussée, dès le début ;

- Formes rares ou atypiques, comme la sclérose latérale amyotrophique.

Le pronostic dépend de la forme, de la rapidité de prise en charge et de la réponse aux traitements.

Quels traitements pour les patients atteints ?

À ce jour, la SEP ne se guérit pas, mais il existe des traitements thérapeutiques qui permettent :

- De réduire la fréquence des poussées ;

- De ralentir la progression de la maladie ;

- De traiter les symptômes neurologiques.

On distingue :

- Les traitements de fond : immunomodulateurs, immunosuppresseurs, anticorps monoclonaux ;

- Les traitements des poussées : corticothérapie à haute dose ;

- Les traitements symptomatiques : anti-spastiques, antidouleurs, traitements des troubles urinaires ou cognitifs.

La rééducation fonctionnelle est également essentielle :

- Orthophonie ;

- Réadaptation neuromusculaire.

Conclusion

La sclérose en plaques est une maladie complexe et évolutive du système nerveux central, qui nécessite un diagnostic précoce, un suivi régulier et une prise en charge globale. Bien qu’elle ne se guérisse pas, de nombreux traitements permettent aujourd’hui d’en atténuer les effets et de préserver la qualité de vie des personnes atteintes. Une bonne information, un accompagnement personnalisé et un réseau de soins coordonné sont essentiels pour mieux vivre avec cette maladie au quotidien.